5.3.1 建筑限界坐标系,应为正交于轨道中心线的平面直角坐标,通过两钢轨轨顶中心连线的中点引出的水平坐标轴,用Y表示;通过该中点垂直于水平轴的坐标轴用Z表示。

BS=BL+BR (5.3.2-1)

式中:BS——建筑限界宽度;

Ba=YKacosα-ZKasinα+bR(或bL)+c (5.3.2-6)

式中:Ba——曲线外侧建筑限界宽度;

y′=h0·h/s (5.3.5-1) 2 按全超高设置时,应按下列公式计算:

y′=h0·h/s (5.3.5-3)

式中:y′——隧道中心线对线路基准线内侧的水平位移量(mm); 条文说明

5.3.1 建筑限界坐标系采用三维坐标系,与国际接轨。它与《地铁限界标准》CJJ96中的基准坐标系是两种不同的坐标系。

5.3.2 直线地段矩形隧道建筑限界以直线地段设备限界为计算依据;曲线地段建筑限界是在曲线地段设备限界基础上再考虑轨道超高进行计算;缓和曲线地段的建筑限界,站台、站台门等限界要求高点的地段一般按附录E进行计算(精确计算),区间一般地段可按现行行业标准《铁路隧道设计规范》TB10003规定的方法并用地铁车辆的参数加以修正后计算(粗略计算)。

5.3.3 用盾构机进行机械化施工的圆形隧道,全线是统一孔径的。所以,必须按规定运行速度用最小曲线半径和最大轨道超高计算的车辆设备限界设计圆形隧道建筑限界。

5.3.4 正线地段单线马蹄形隧道,由于直线地段建筑限界和曲线地段建筑限界的断面尺寸差别不大,为了简化设计,采用一种模板台车进行施工。全线宜按规定运行速度、用最小曲线半径和最大超高值计算的曲线设备限界以及设备安装尺寸、误差等因素来设计马蹄形隧道建筑限界;也可分别设计直线地段和曲线地段两种不同断面的马蹄形隧道建筑限界。

5.3.5 轨道超高造成设备限界和建筑限界之间的空隙不均匀。为此,隧道中心线应作横向和竖向位移。横向位移公式见公式(5.3.5-1)、公式(5.3.5-3);竖向位移公式见公式(5.3.5-2)、公式(5.3.5-4),由于竖向位移量只在毫米级变化,为了简化施工,竖向位移可忽略不计。

5.3.6 隧道外的区间建筑限界,包括高架区间、地面区间和U形槽过渡段,均按照隧道外车辆设备限界设计。通常,隧道外区间多为双线地段(只在岛式站台进站端和出站端有单线桥),双线地段线间距与两线之间是否设置疏散平台有关。有疏散平台时,线间距按车辆设备限界(直线地段采用直线设备限界、曲线地段采用曲线设备限界)加平台宽度以及它们之间的安全间隙20mm~50mm计算确定。安全间隙规定20mm~50mm有利于调节线间距(当平台宽度为定值时)或平台宽度取整(当曲、直线线间距相同时);无疏散平台时,线间距按本规范5.1.6条执行。建筑限界宽度参照矩形隧道建筑限界制定方法确定。

接触网支柱和声屏障的设置,本条只作原则规定,应由接触网专业和声屏障专业具体设计。

建筑限界高度:对于采用受电弓受流的A型车和B2型车,受电弓工作高度不大于4600mm(自轨顶面),另加接触网系统结构高度。

对于采用受流器受流的B1型车,应按车辆设备限界高度另加不小于200mm的安全间隙。

5.3.7 道岔区建筑限界加宽量,是指列车在道岔侧股上运行时产生的内外侧加宽量,它由曲线几何加宽量、列车以过岔速度运行时产生的欠超高、道岔区轨距加宽量、钢轨磨耗量以及一、二系悬挂在过岔时的横向位移量等数值相加而成。电缆过道岔,通常都由隧道顶部通过。A型车和B2型车,电缆桥架或支架与接触网带电体之间应保持150mm净距,一般不必加高建筑限界高度;B1型车,若车辆设备限界顶部至电缆桥架或支架的净空不足200mm时,应采取局部加高建筑限界高度。

5.3.8 车站直线地段建筑限界

第1款 站台面高度(距轨顶面)根据新车、空车状态下的车厢地板面高度作为计算基准,车厢地板面在任何情况下(轮轨磨耗、车体下垂、弹簧变形等)不得低于站台高度。在新车、空车状态下的车厢地板面高度:A型车为1130mm,B1、B2型车为1100mm。

第2款 车门结构型式对站台计算长度内的站台边缘至轨道中心线的距离有一定影响。内藏门、外挂门应按列车越行过站时的车辆限界计算确定;塞拉门则应按列车停站开门后的车辆限界计算确定。这两种车辆限界可查阅附录A、B、C。

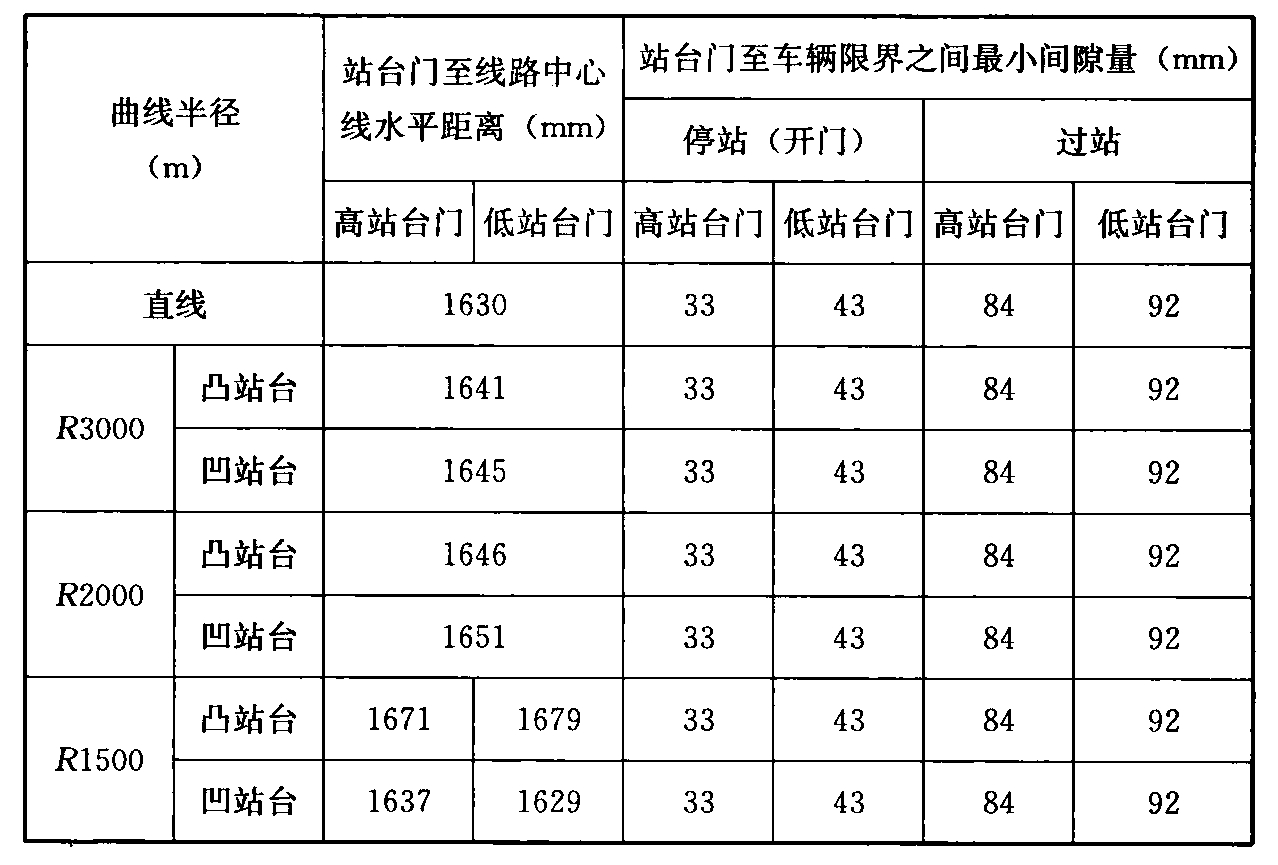

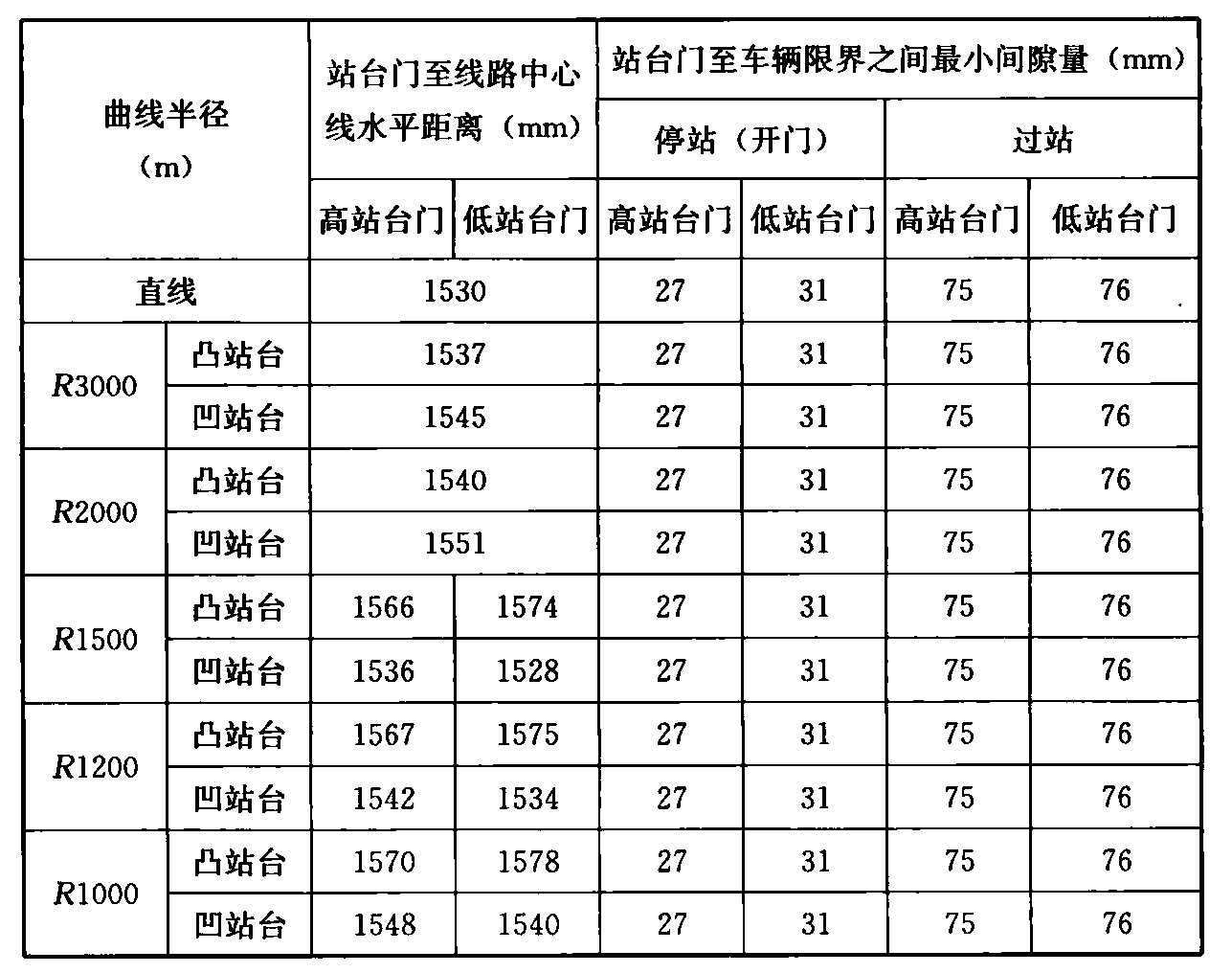

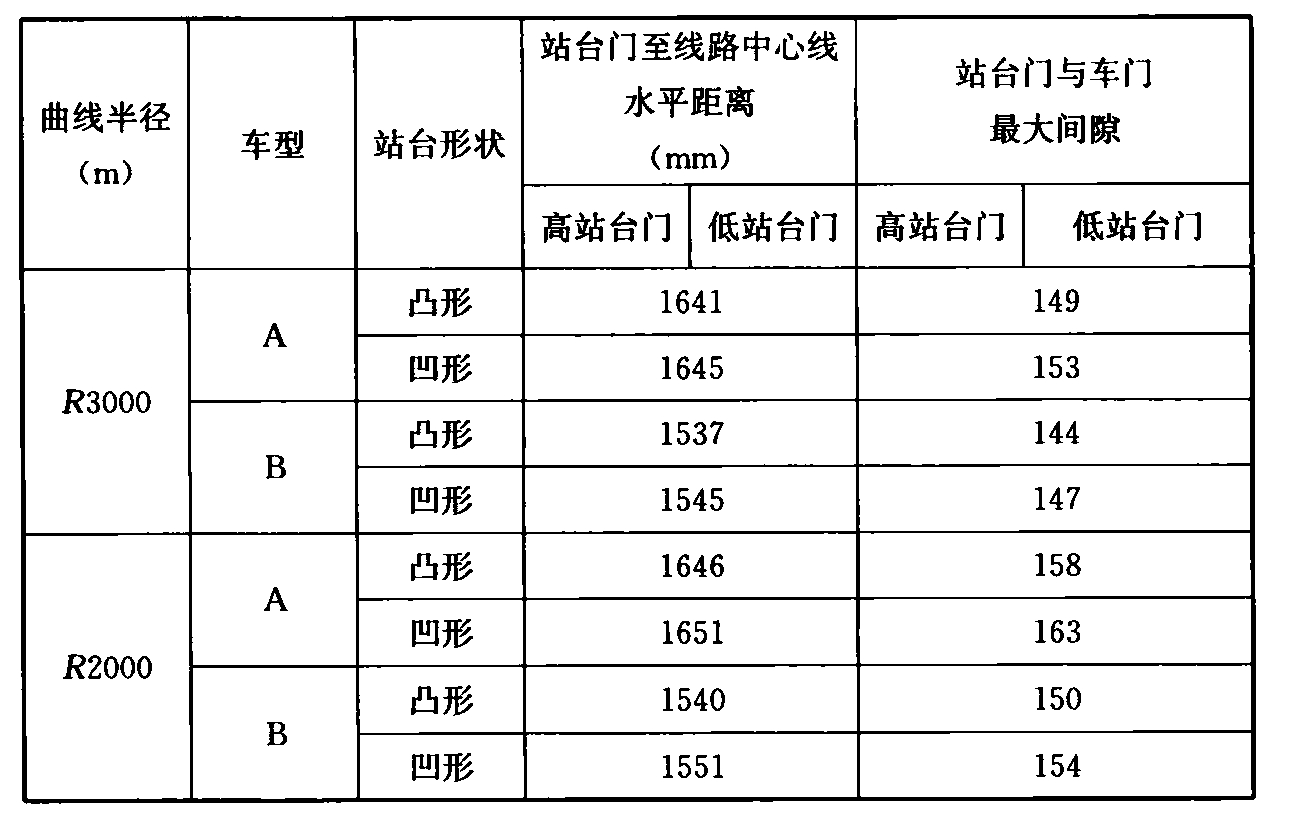

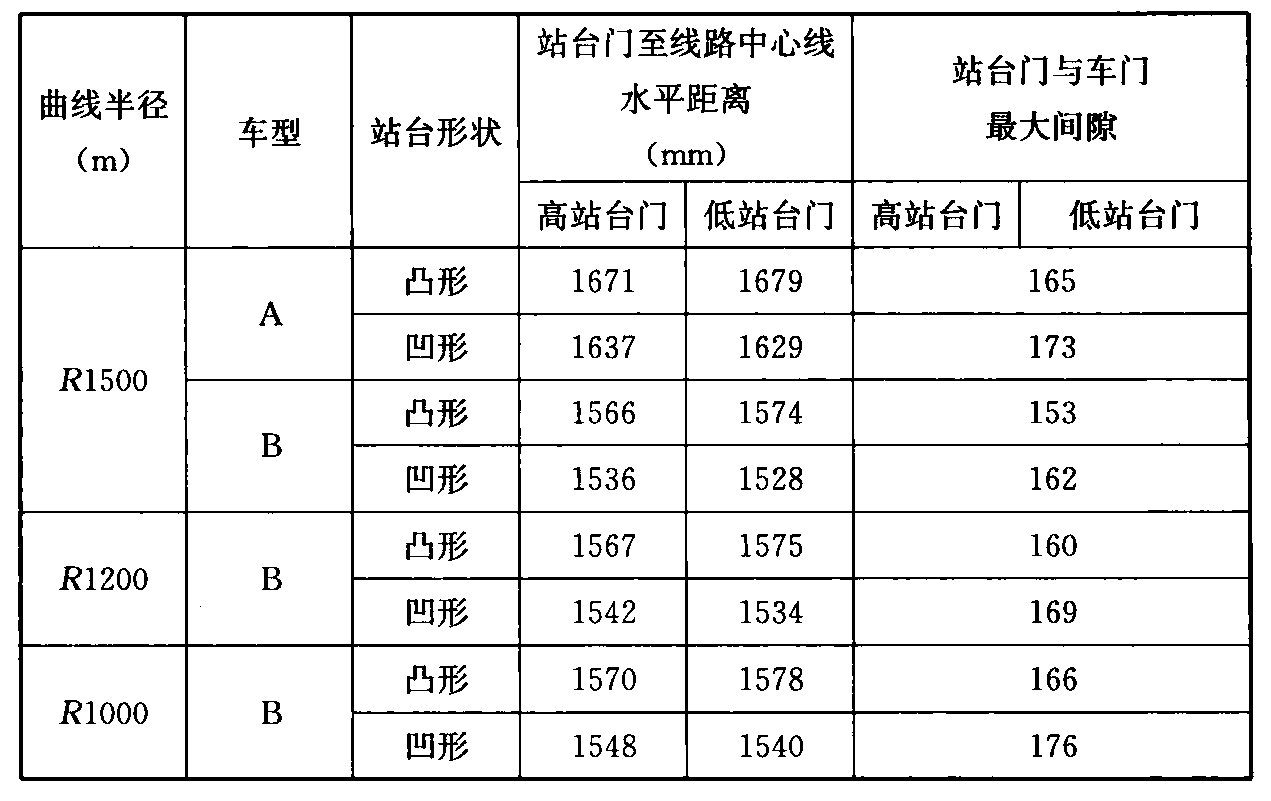

第3款 站台门至车辆轮廓线(未开门)之间的净距130mm(塞拉门)或100mm(内藏门或外挂门)的规定,满足了站台门与车辆限界之间的安全间隙不小于25mm的要求,见表2和表3;曲线车站站台门与车门之间的最大间隙量见表4。

表2 A型车曲线车站站台门和车辆限界之间安全间隙量值

考虑站台门制造公差、安装公差及测量误差的综合因素,对此净距作了一个比较宽松的公差范围。

既有地铁中由于站台门与车厢之间的净距大于本规范的规定距离,为了防止乘客困在站台门与车门之间,在站台门滑动门下方装有防夹阻挡装置,但该装置不得侵入车辆限界。

表3 B型车曲线车站站台门和车辆限界之间安全间隙量值

表4 曲线车站站台门与车门最大间隙量值  续表 4

第4款 站台计算长度端部为限界计算的分界点,站台计算长度内按车辆限界制定站台建筑限界;站台计算长度外按区间设备限界制定建筑限界。

第5款道岔岔心至盾构工作井端墙或隔断门门框最小净空距离的规定是基于:

1)道岔转辙机布置在盾构工作井内,并保证其安装、检修空间要求;

2)道岔区在盾构隧道内有内、外侧加宽要求(9号道岔外侧100mm~140mm,内侧60mm~80mm)。因为圆形隧道建筑限界Φ5200mm,通过合理布置建筑限界内管线设备,是能满足最小曲线半径和最大轨道超高值的;同样也能满足道岔所需的内外侧加宽要求。

3)隔断门门框宽度应满足道岔所需的内外侧加宽要求。

4)采用此数据之前,应与信号专业确认道岔转辙机顶部标高与轨顶面标高的关系,并与人防门专业确认人防隔断门门扇底部标高务必高于转辙机顶部标高。

鉴于盾构隧道起点一般隧道施工误差较大(如下沉等),如后期施工误差过大,由于道岔区一般无法调坡调线,因此工况下限界空间已紧张,将导致风险较大,同时在土建设计阶段,信号道岔转辙机设备一般未招标,以上数据原则适用于困难情况下采用,一般情况下建议不宜小于18m。

5.3.9 曲线站台边缘至车门门槛之间的间隙,见表5。

表5 曲线站台边缘至车门门槛最大间隙值

表5为直线站台边缘至车门门槛净距100mm基础上进行加宽的计算值,若直线站台边缘至车门门槛净距采用70mm时,表内各值均应减去30mm。无论车站内曲线上是否设置超高,曲线站台边缘至车门门槛的间隙是相同的。

5.3.10 防淹门和人防隔断门建筑限界内除架空接触导线外的一切管线都不准在门框内通过。

5.3.11 车辆基地限界

第1款 车辆基地库外车场线都采用有碎道床,列车在空车工况下以25km/h速度低速运行,所以,采用正线区间车辆设备限界进行车辆基地建筑限界设计是安全的。

第2款 车辆基地库内高架双层检修平台的高平台及安全栅栏的建筑限界应按列车在空车工况下以5km/h速度在无砟道床轨道上低速运行进行设计,此时车辆转向架一、二系弹簧不变形,只产生轮轨间隙的随机变化,车体和转向架之间横动量的随机变化。故车体轮廓线和高平台(安全栅栏)之间按80mm间隙进行建筑限界设计是安全的,这个间隙也能有效防止工人高空作业时出现安全事故。

第3款 车库大门宽度已在车辆基地条文中规定,B1型车的车库大门高度与矩形隧道建筑限界高度相同;A型车和B2型车的车库大门高度应根据接触网进库与否分别规定。

|

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.