6.4.1 联络线设置应符合下列规定:

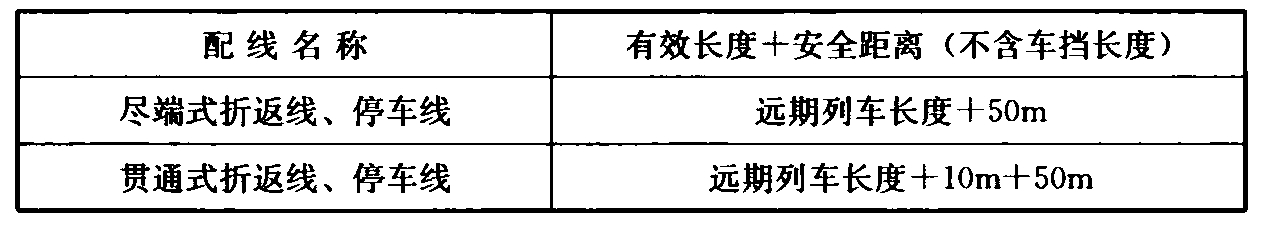

表6.4.3 折返线、故障列车停车线有效长度(m)

6.4.4 渡线的设置应符合下列规定: 条文说明

6.4.1 第1款 阐述联络线位置选择:是依据线网规划阶段,确定车辆基地分布位置和承担任务范围时,结合线路建设时序和工程实施条件,同时确定的。每条线路设计时,对全线设置联络线位置必须服从线网规划的位置。若有工程实施困难,或需要调整,必须从线网规划中全面考虑。

第2款 阐述联络线任务:承担车辆临时调度,运送厂、架修车辆,以及根据工程维修计划,对大型工程维修车辆、磨轨车等。

第3款 联络线的配置:仅为非载客车辆运行,并在客运低峰或停运后时间使用的线路应设置单线;若在相邻两段线路之间,初期临时贯通、并正式载客运行的联络线应设置双线,运行方式是当作一条线的贯通独立运行,而不是两线间混合运行,以后不予废弃,仍应保留其余联络线功能。

第4款 联络线接轨点规定:与正线的接轨点宜靠近车站,这是基本要求。在实际设计中,往往是联络线一端靠近车站接轨,另一端若与车站接轨,联络线线路过长,不尽合理,只能在区间接轨,这是根据上述联络线运行条件确定的。

第5款 在两线同站台平行换乘站,仅需相邻线路之间宜设置单渡线,即可实现联络线功能。工程简单,管理方便,是对线网资源利用的经济性原则。

6.4.2 第1款 出入线的接轨点应在车站端部,不可在区间接轨,这是运行安全管理原则。但考虑到出入线进站与正线无平行进路,为保证安全,对出入线在接轨道岔区之前,应具备一度停车再启动条件。

对于一度停车条件,不是每列车必须停车,而是可能停车条件。即距离正线道岔警冲标之前,留有列车临时停车和再启动的地段,不小于一列车长度+安全距离。在隧道内,若进站为下坡,线路坡度不宜大于24‰,并检验按30km/h~35km/h制动停车的安全保障;对于进站为上坡,原则上应检验具备列车启动条件则可,但一般不宜大于24‰,困难时不大于30‰。上述作为暂行规定,仅作参考,仍有待不断深入研究和修正。 第2款 出入线应按双线双向运行设计,并避免与正线平面交叉,这是设置出入线在功能上保持灵活性和安全性的基本原则。因此出入线尽量设置于两条正线之间为宜,出入线在运行时,既保持较大灵活性,并对正线干扰最小。

出入线设置为八字形,条件首先是车辆段位于两车站之间,有利在两座相邻车站分别接轨,距离适当。二是属于功能要求:1)车辆调头换边运行需要;2)车辆段位置居于线路接近中段,为提高早发车效率需要。

出入线为单线、双向设计,是对小型停车场(10股道以下),功能受到极大限制。在工程条件受到限制时,经过论证,但能满足该停车场功能要求时,可以设置单线出入线。

第3款 出入线兼顾列车折返功能是可行的,是经常遇到的事实,配线形式会有多种形式。关键是折返能力和出入线进出能力需求,需要进行合理的运行组织,能力分配。同时根据合理配线形式,则需要多方案的配线设计,选择工程量不大,配线简单,满足功能,运行安全的配线方案。

6.4.3 第1款 阐述折返线位置选择,应满足行车组织-—交路设计的功能要求。

第2款 阐述折返线形式应满足列车折返能力要求,也是折返线配线原则。不仅是折返线位置与折返方向需要一致,还应注意受列车停站时间控制。

第3款 停车线设置密度:正线应每隔5~6座车站(或8km~10km)设置停车线,其间每相隔2~3座车站(约3km~

5km)应加设渡线;其理由:

1)停车线的基本功能是为故障车临时待避,也应兼作临时折返和停放线的功能。一般在车站一端单独设置,使故障车及时下线,退出运营,维持正线正常运行。因此待避线布置的密度与运行方便性和灵活性关系密切相关,当然也涉及工程规模和造价,为此需在运营方便与工程造价之间寻找到中间的平衡点。根据当前的车辆和运营经验,结合车站施工方法,车站分布的站距大小不一的情况,拟定“每隔5座~6座车站或8km~10km设置故障列车待避线,其间每相隔2座~3座车站(约3km~5km)加设渡线”的要求。其中设渡线的车站相间于两座设待避线的车站之间,可以为未失去动力的故障列车随时折返回车辆段,作为避车线布置间距较大时的弥补作用。上述布局目的是为列车在正常运行中出现故障时,能及时引导故障列车离开正线,进入待避线,保障正线其他列车正常畅通运行,尽最大可能减少对正常运行的干扰。为了设置待避线,必将造成车站土建工程规模加大,增加投资,因此应适度控制其分布密度和数量。

2)根据多年运营实践,列车发生的故障中,车门故障率最高(约占30%以上),其次是车载信号故障,其余是车辆其他部分或线路故障。上述故障虽然不影响列车动力,但不同程度上会影响上、下客和停站时分,影响运行速度和高峰时段的客运能力。另一方面,故障率是随车辆和设备的质量提高而减少,因此故障列车待避线的使用频率不会很高,但不能没有。为此,从总体上看,采用待避线和渡线相间布设,适当加大待避线布设距离,其中加设渡线,使每隔2站~3站的设有配线,密度比较适当,使运行的灵活性和工程规模的经济性得到平衡和兼顾。同时预计在新建线路中会出现长大站间距的特殊性,为避免故障列车走行距离过长,限定适当的站间距必须设置配线作为补充性控制。

3)待避线的间隔距离宜按故障列车按25km/h~30km/h的运行速度计,走行时间不大于20min 为控制目标,故限制设有故障车待避线的车站间距约8km/h~10km。预计一列故障车处理下线退出运行的总时间可控制在30min以内。在这一段时间内,对其他列车的运行状态需作动态调整,速度减缓,尽量减少停运时间,使对正常运营秩序的影响降低到最低程度。

第4款 停车线设置与功能:

1)应具备故障列车待避和临时折返功能。

2)在正常运营时段,停车线与折返线不宜同时兼用,因此在折返站宜设两条配线:一条为折返线,一条为停车线。

3)作为停车线,尽量选择为折返功能一致的方位上,为适应故障车能及时被推进停车线,故在配线尽端需设置单渡线与正线连接,有利作业。

第7款 折返线、故障列车停车线铺设长度,根据功能要求分别确定:

1)尽端式折返线、停车线铺设长度=列车长度+安全距离。是前道岔基本轨接缝中心至车挡。因为安全距离可以包括停车误差和信号望距离在内。

2)贯通式折返线、停车线铺设长度=(列车长度+停车误差和信号瞭望距离)+安全距离。其中(列车长度+停车误差和信号瞭望距离)是两端基本轨接缝中心之间距离。

表9 折返线、故障列车待停线长度

6.4.4 一般中间站的单渡线道岔,宜按顺岔方向布置。所谓顺向布置是指道岔的辙又向尖轨尖端处的方向,车辆通过尖轨是顺向运行,即使发生尖轨与基本轨不密贴,可能发生挤压尖轨时,但不易车轮出轨,偏于安全。若车辆通过尖轨是逆向运行,如果尖轨与基本轨不密贴,可能发生撞击尖轨,容易发生车轮出轨,存在不安全因素较大。

在列车右侧行车规则下,顺岔布置时,当故障列车需要利用单渡线折返的作业,可由本车站调度、监视或控制,偏于安全。

单渡线往往是与其他线路配线组合,对于采用站后折返的尽端站,增设站前单渡线,按逆向布置,有利初、近期发车对数不多时,可采用站前折返;仅利用单边站台到发和折返列车,节约列车能耗,另一条线可作为临时停车。

6.4.5 安全距离是指在车站范围,两线交汇点之前的安全缓冲距离。一种是支线,接轨点在过站台之后,一种是车辆出入线,接轨点在进站之前,由于均有一度停车要求,在车站调度和信号ATP系统保护下,可按停车的安全保护距离考虑。一般不会增加工程量。如果不满足上述条件,则需要设置安全线。

安全线是一条专线,并设有车挡。当列车行进方向是尽端线,则需要延伸一段距离,并加设车挡保护。上述延长的线路为安全线。

当车辆出入线在正线区间接轨,在运营时间内有车辆进入正线的功能,需要设置一条岔线,即安全线,并设置车挡。若为由正线车辆进入出入线的单一功能,则出入线可不设置安全线。

关于安全线长度50m,是按9号道岔,导曲线半径为200m,侧向通过速度为35km/h,根据信号专业计算确定的。

|

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.