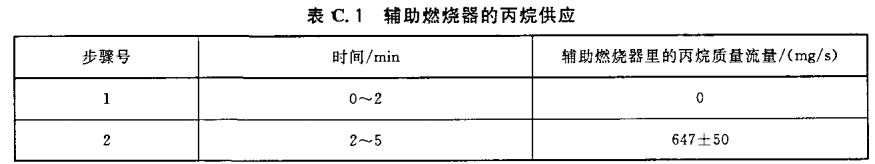

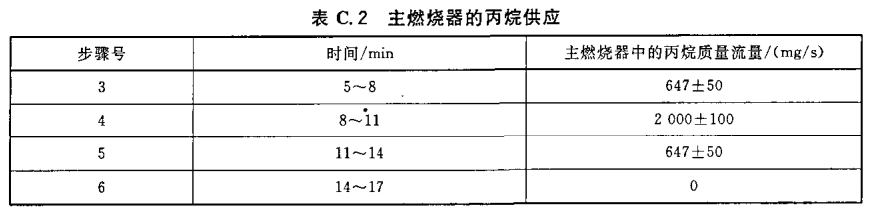

C.2.1 燃烧器热输出的梯级校准 C.2.1.1 概要 本校准程序采用标准燃烧器在三种不同的热输出水平下进行。该程序用以确定气体分析仪的响应和滞后时间、燃烧器切换响应时间、热电偶的响应时间和用以计算热释放速率的换算系数。该校准程序至少每月或30次试验后(两者以时间先者为准)应校准一次。 C.2.1.2 校准程序 将小推车(不含试样,但包括背板)放置于集气罩下的框架中,运行测量设备,进行下述操作: a) 排烟系统的体积流速设为:V298= (0.60±0.05)m3/s[根据附录A的A.5.1.la)进行计算]。 在整个校准期间内,该体积流速应在0.65m3/s和0.50m3/s之间。 b) 记录排烟管道里的温度和T1、T2和T3以及环境温度,且至少持续记录300s。环境温度应不超过(20±10)℃,管道中的温度与环境温度之差不应超过4℃。 c) 在记录单上记录试验前的情况。应记录的数据见8.3.2。 d) 开始记时和数据的自动记录:根据定义,此时t=0s。根据8.4,每3s应记录的数据为t、m气体、xO2、XCO2、△p以及T0至T3。 e) 点燃辅助燃烧器并根据表C.1在每个步骤开始的前5s内调节丙烷的质量流量。

g) 当步骤6结束时,停止数据的自动记录。

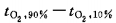

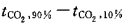

h) 记录试验结束时的情况。应记录的数据见8.3.5。 注1:燃烧器在规定的丙烷质量流量水平时所产生的热输出约为0kW、30kW和93kW。 注2:质量流量的设置范围比试验程序中的设置偏差大,以便于对质量流量进行快速调节。 C.2.1.3 计算 根据原始数据,计算: a) 对于每一个步骤(步骤3除外): t气体:步骤的开始时间,为丙烷流量与前一步骤最后2min的平均值相比,以100mg/s的速率发生了变化时的第一个数据点的时间; tT:为温度Tms与前一步骤最后2min的温度平均值相比,变化了2.5K时的第一个数据点的时间;  :为O2浓度与前一步骤最后2min的O2浓度平均值相比,变化了0.05%时的第一个数据点的时间; :为O2浓度与前一步骤最后2min的O2浓度平均值相比,变化了0.05%时的第一个数据点的时间; :为CO2浓度与前一步骤最后2min的CO2浓度平均值相比,变化了0.02%时的第一个数据点的时间; :为CO2浓度与前一步骤最后2min的CO2浓度平均值相比,变化了0.02%时的第一个数据点的时间; :为O2浓度达10%变化时的第一个数据点的时间,采用前一步骤最后2min和当前步骤最后2 min的O2浓度的平均值来计算; :为O2浓度达10%变化时的第一个数据点的时间,采用前一步骤最后2min和当前步骤最后2 min的O2浓度的平均值来计算; :类似于 :类似于 ,即变化达到90%时第一个数据点的时间; ,即变化达到90%时第一个数据点的时间; :CO2浓度达10%变化时的第一个数据点的时间,采用前一步骤最后2min和当前步骤最 :CO2浓度达10%变化时的第一个数据点的时间,采用前一步骤最后2min和当前步骤最后2min的CO2浓度的平均值来计算;  :类似于 :类似于 ,即变化达到90%时第一个数据点的时间; ,即变化达到90%时第一个数据点的时间; :Tms达10%变化时的第一个数据点的时间,采用前一步骤中最后15s的Tms平均值以及当前步骤开始后15s和30s之间的Tms平均值来计算; :Tms达10%变化时的第一个数据点的时间,采用前一步骤中最后15s的Tms平均值以及当前步骤开始后15s和30s之间的Tms平均值来计算; :类似于 :类似于 ,即变化达75%时第一个数据点的时间; ,即变化达75%时第一个数据点的时间;b) 氧气分析仪的滞后时间,为第4、5和6步骤中  的平均值; 的平均值;c) 二氧化碳分析仪的滞后时间,为第4、5和6歩骤中  的平均值; 的平均值;d) 氧气分析仪的响应时间,为第4、5和6步骤中  的平均值; 的平均值;e) 二氧化碳分析仪的响应时间,为第4、5和6步骤中  的平均值; 的平均值;f) 燃烧器切换响应时间,为t上和t下的差值,其中: t上为第3步骤中第一个数据点的时间,此时O2浓度增加了步骤1和步骤2最后2min内O2浓度平均值差值的10%; t下为步骤3中第一个数据点的时间,之后O2浓度下降到相同水平。 g) 温度响应时间为步骤2、4、5和6中  平均值; 平均值;h)q气体(t)和  ,见附录A的A.7.1; ,见附录A的A.7.1;

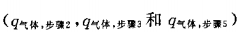

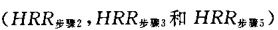

i)根据h),步骤2、3和5中最后2min内q气体(t)的平均值(

);根据已得出的分析仪的滞后时间,在时域上对O2和CO2的数据向后移位,并计算: );根据已得出的分析仪的滞后时间,在时域上对O2和CO2的数据向后移位,并计算:j) HRR(t),根据附录A的A.5.1.1,等于HRR总(t),但E=16800kJ/m3 (丙烷热值): k) HRR30s(t),根据附录A的A.5.1.4,采用符合j)的HRR(t); l) 根据j),步骤2、3和5中最后2min内HRR(t)的平均值  ; ;m) 流量分布因子  气体: 气体:

C.2.1.4 判据

应满足以下判据: a) 两个分析仪的滞后时间均不应超过30s; b) 两个分析仪的响应时间均不应超过12s; c) 燃烧器切换响应时间不应超过12s; d) 温度响应时间不应超过6s; e) 设备响应应符合附录A的A.3.3和附录A的A.3.4中的判据;附录A的A.3.3和附录A的A.3.4中的最终值应视为步骤6中最后30s的平均值; f) 在执行步骤2、3、4和5后的40s和160s之间的间隔期内,比值  应连续在(100±5)%之内。在开始进行步骤2、4和5时,采用tT;步骤3开始时,t=300s; 应连续在(100±5)%之内。在开始进行步骤2、4和5时,采用tT;步骤3开始时,t=300s;

g) 根据C.2.1.3,HRR步骤2平均值和HRR步骤3平均值的差不应超过0.5kW。

C.2.1.5校准报吿 校准报告应包含以下内容: a)  的曲线图; 的曲线图;b) 根据C.2.1.4f),比值  在四个时段中每个时段的最大值和最小值; 在四个时段中每个时段的最大值和最小值;c) 两个分析仪的滞后时间和响应时间; d) 燃烧器切换响应时间; e) 温度响应时间; f) 步骤2、步骤3和步骤5中  的值; 的值;g) HRR(t)计算中采用的kt值;

h)

的值。 的值。C.2.2 庚烷校准 C.2.2.1 概要 测量系统支架或排烟系统的其他主要配件经安装、维护、修理或更换后,在试验前应进行校准且校 准应至少每年进行一次。采用以下设备和燃气进行测量: a) 内径为(350±5)mm的开敞式圆形钢质燃料托盘,其内壁高度为152mm,壁厚3mm;及 b) 庚烷(纯度(99%)。 C.2.2.2 程序 将小推车(不含试样,但包括背板)放置于集气罩下的框架中,运行测量设备,进行下述步骤: a) 将排烟系统的体积流速设为V298= (0.60±0.05)m3/s(根据附录A的A.5.1.1a)进行计算)。 在整个校准期间,体积流速应在0.50m3/s〜0.65m3/s这一范围内。 b) 记录环境温度T0以及排烟管道中的热电偶温度T1、T2和T3且至少持续记录300s。测量燃 料托盘的表面温度。环境温度应不超过(20±10)℃。排烟管道内的温度及燃料托盘的温度与环境温度相差应不超过4°C。 c) 将燃料托盘放置在小推车平台的标准硅酸钙板上(其尺寸为400mmX400mm),并高于穿过小推车底板对角线的燃气管道100mm。燃料托盘的放置应使试样支架内角与燃料托盘边壁间的距离为500 mm。正确放置后,托盘边壁与背板及侧板间的距离至少为300mm。 d) 将(2000±10)g水注入燃料托盘中。 e) 在记录单上记录试验前的情况。应记录的数据见8.3.2。 f) 开始计时并开始自动记录数据:此时t定义为按8.4,每3s应记录的数据为t 、m气体

xO2、xC02、△p、T0和T3以及光接收器的输出信号。

g) 至少2min后,缓慢将(2840±10)g的庚烷导入托盘内的水中。

h) 至少1min后,点燃庚烷气体(t1)。 i) 燃烧停止后,持续记录数据5min再停止(t2)。 j) 记录试验结束时的情况。需记录的数据见8.3.5。 C.2.2.3 计算 计算以下数值: a) 按附录A的A.6,计算t1至t2时段生成的总烟量TSP。再用TSP除以消耗的燃料质量(m);

b) 按附录A的A.5,计算t1至t2时段总热释放量THR。应采用16500kJ/m3 (庚烷的值)的E值计算热释放量(附录A的A.5.1.1)。再用THR除以消耗的燃料质量(m);

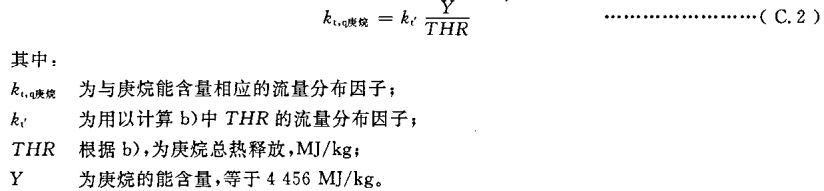

c) 流量分布因子

: : C.2.2.4 判据 应符合以下判据: a) 比值 THR/m (MJ/kg)应为4456MJ/kg土222.8MJ/kg; b) 在t2时刻,光接收器的输出信号应不超过其初始值的1%(即在l(30s…90s)的99%和101%之间); c) 设备响应应符合附录A的A.3.3和附录A的A.3.4的判据。 注:比值THP/m (m2/kg)可用以表征烟气测量系统的性能。其值应为(125±25)m2/kg。 C.2.2.5 校准报告 校准报告应包含以下内容: a) SPR(t)和HRR(t)的曲线图;

b) 比值 TSP/m 和 THR/m;

c) HRR(t)计算中使用的kt和  的值。 的值。

C.2.3 流速分布因子

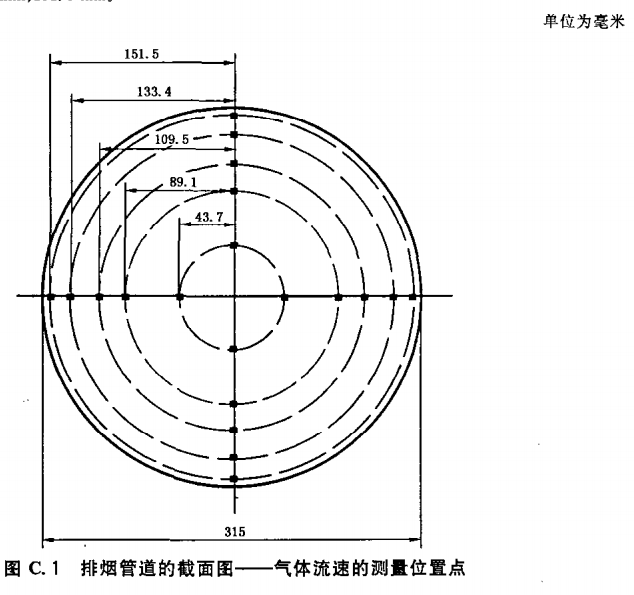

C.2.3.1 概要 双向探头或排烟系统的其他主要配件经安装、维护、修理或置换后,应测定系数  ,且应至少每年进行一次。采用皮托管或热丝风速计进行测量。 ,且应至少每年进行一次。采用皮托管或热丝风速计进行测量。C.2.3.2 测量说明 a) 设备应在减震装置上运行,以确保读数的稳定性。 b) 当将测量探头插入排烟管道中时,探头位置应用机械方式而非人工方式固定。应检查探头的水平或垂直位置(视要求而定)以及与管道成直角的情况。 c) 应关闭风速计中未使用的进风口 。 d) 对每个测量点的气体流速应测量20次,当气体从中心向外逸出时,测量10次,气体从外向中心导入时再测量10次。 e) 单半径上的测量位置在距离管壁的以下位置点:0.038;0.153;0.305;0.434;0.722和1.000 (中心),且用半径的分数表示(摘自ISO3966:1997)。测量位置见图C.1。 注:对于所采用的管道直径(315mm)而言,这些位置点(与中心的距离,mm)为:0mm; 43.7 mm; 89.1 mm; 109.5mm;133.4mm;151.5mm。

c.2.3.3 操作

进行以下步骤: a) 将排烟管道的体积流速设为:V298=(0.60±0.05)m3/s[根据附录A的A.5.1.la)进行计算]。 b) 记录排烟管道中的热电偶温度T1、T2、T3和环境温度并至少持续记录300s。环境温度应不超过(20±10)℃,管道中的温度与环境温度之差不应超过4°C。 c) 测量所有测量位置点的气体流速,每个进风口处测量6个位置点。 d) 设Vc为中心位置点的流速,Vn值为每个进风口处其他5个位置点的数值,对所有测量位置点的气体流速都根据20个测量值的平均值进行计算。

注:这样,整个直径上的流速分布在水平和垂直方向上均得以测量和计算。

C.2.3.4  的计算 的计算就一个确定的半径而言,半径n上的平均速度设为VN,为该半径上四个测定的Vn值的平均值。中心位置处的速度设为vc,为中心位置四个测定的Vc值的平均值。这样,流速分布因子  为: 为:

C.2.3.5 测量报告

测量报告应包含以下内容: a) 根据五个半径方向上的平均值VN和Vc得出的每个进风口的流速分布图(一个垂直和一个水平截面); b) 四个Vn、四个Vc、及平均值VN和Vc以及所得的ktv。 .

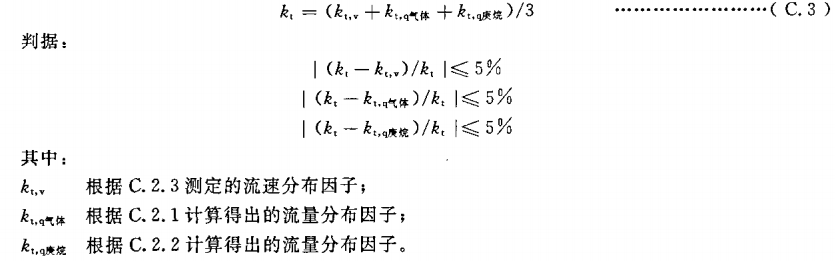

C.2.4 流量系数kt,

系数kt (用以计算A.5.1中的热释放速率)应按  的平均值进行计算,并符合以下判据: 的平均值进行计算,并符合以下判据: |

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.