6.3.1 3D墙板的墙体计算高度(l0)应取墙体高(H),并应符合下列规定:

1 在房屋底层,应为底层楼板顶面到墙基顶面处的距离;2 在房屋其他层次,应为楼板顶面或其他水平支点间的距离; 3 对于山墙,可取层高加山墙尖高度的1/2。 6.3.2 3D承重墙板的长细比(l0/i)应小于等于70。3D非承重墙板的长细比(l0/i)应小于等于100。

当长细比(l0/i)超过限值时,应采取加大墙厚(或增设圈梁)等措施。

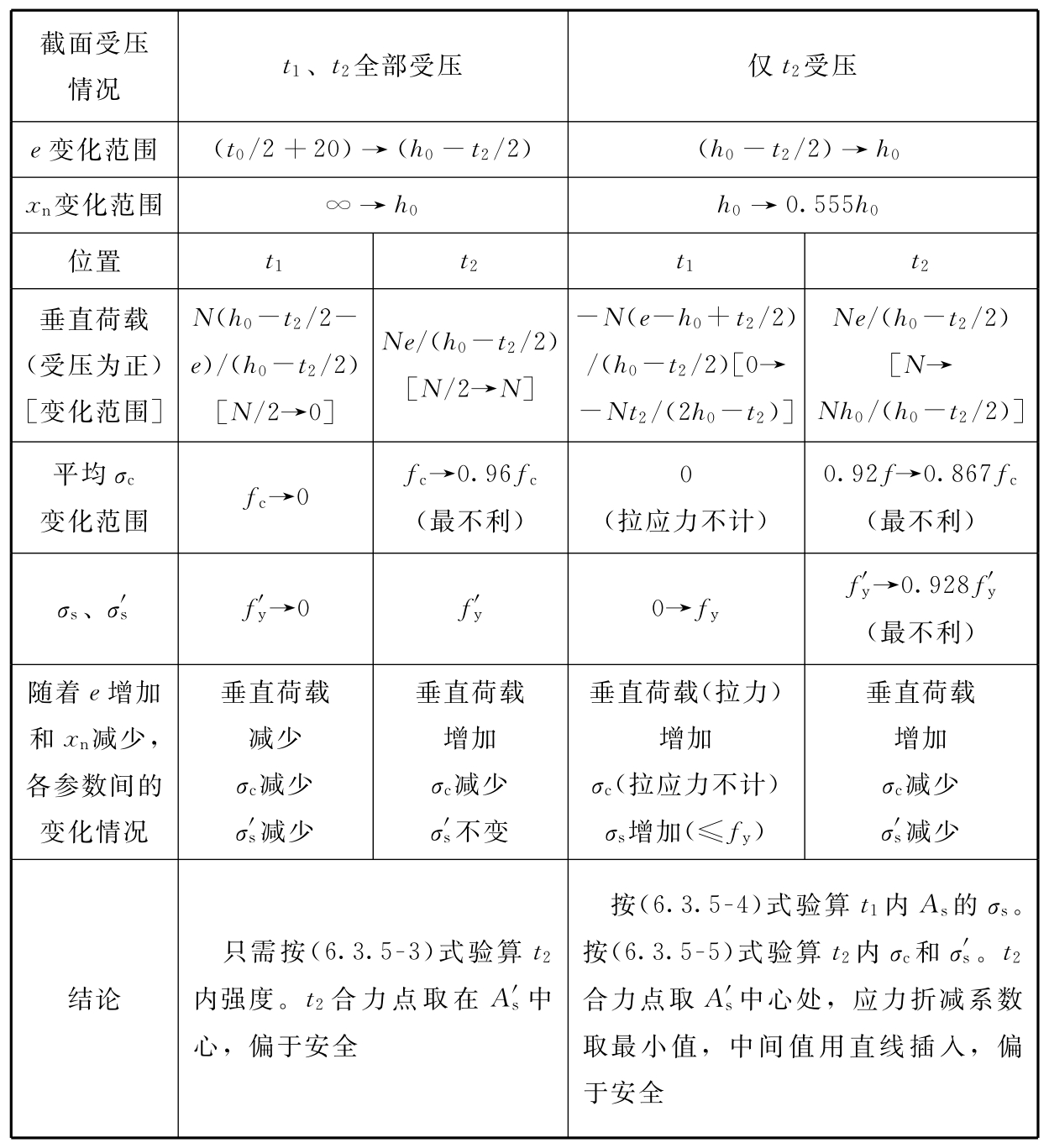

注:i为对重心轴的截面回转半径,按本规程第6.1.4条的公式计算。 6.3.3 3D承重墙板的受压正截面承载力计算中平面外初始偏心距(ei)应按下式计算: 1—墙体截面重心线;2—楼板;3—上层墙体;4—圈梁;5—下层墙体;6—下层楼面或基础面N1—上层墙体传来的轴向力;N2—本层墙体传来的轴向力 Nt1、Nt2——分别为翼缘t1和t2承受的压力(负值为拉力); e——轴向压力作用点至纵向受拉钢筋(丝)合力点的距离。 当两侧均受压时(e<h0-t2/2),翼缘t2承受的压力应符合下式规定: 1—上层楼面或屋面;2—下层楼面或基础面;3—户内;4—户外

1 出平面方向的抗剪强度验算应符合本规程第6.2.2条的规定。

2 平面内方向的抗剪强度应按下式验算: 条文说明

6.3.1 计算高度H的取值系按照《砌体结构设计规范》GB50003-2001第5.1.3条和《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010表6.2.20-2注。

l0的取值在本规程统一规定l0=H,为《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010表6.2.20-2底层柱和《砌体结构设计规范》GB 50003-2001表5.1.3刚性方案的表中最小值。 6.3.2 长细比的取值:《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010和《砌体结构设计规范》GB 50003-2001用l0/h(按实心截面,i=0.2887h),而本规程统一用l0/i(按实际截面,i=0.353h~0.392h),参考国外资料本规程规定控制l0/i≤70,相当于l0/h≤24.7~27.7。与《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第9.4.1条的25和《砌体结构设计规范》GB 50003-2001表6.1.1砂浆强度等级为M7.5的26相当。 《砌体结构设计规范》GB 50003-2001第6.1.3条规定非承重墙长细比限值可乘以1.2(h=240)~1.5(h=90),本规程统一规定非承重墙长细比控制l0/i≤100(相当于70乘以1.43);有水平荷载作用者,并用承载力计算控制。 6.3.3 承重墙真正的轴心受压在实际情况中是不存在的,这是因为工程中实际存在着荷载作用位置的不定性、混凝土质量的不均匀性及施工偏差等因素都可能产生附加偏心距ea。因此在轴心受压和偏心受压承载力计算中均应考虑附加偏心距ea的存在。《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第6.2.5规定的“h/30”对于墙体总是小于20,故按改用“h/8”,与国外经验同。 e0取自《砌体结构设计规范》GB 50003-2001第4.2.5条之3。偏心受压的ei最小可为约25,用ei不应小于30,同国外经验。 6.3.4 根据《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第6.2.4条作下列处理: 1 偏心距综合增大系数η是Cmηns的合成。因M1=0,Cm=0.7,可直接放入公式。 2 为便于使用,统一用l0/i,l0为《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010中的lc:i/h范围为0.353~0.392,取用i/h=0.392,则(l0/i)²/1300=(l0/h)²/8460,取整数8400,偏安全。 6.3.5 平面外偏心受压正截面承载力计算 3D墙板在偏心受压正截面承载力验算中中和轴的受压区侧不是全部有混凝土,翼缘内混凝土应力情况见表4、表5。

表4t2翼缘内混凝土应力情况

6.3.7 根据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(6.2.9-2)式和(F.2.3-2)式结合本构件的特性简化得出本规程(6.3.7)公式。 |

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.