11.3.1 停淤场宜布置在坡度小、地面开阔的沟口扇形地带,并应利用拦挡坝和导流堤引导泥石流在不同部位落淤。停淤场应有较大的场地,使一次泥石流的淤积量不小于总量的50%,设计年限内的总淤积高度不宜超过5m~10m。 11.3.2 停淤场内的拦挡坝和导流坝的布置,应根据泥石流规模、地形等条件确定。 11.3.3 停淤场拦挡坝的高度宜为1m~3m。坝体可直接利用泥石流冲积物。对冲刷严重或受泥石流直接冲击的坝,宜采用混凝土、浆砌石、铅丝石笼护面。坝体应设溢流口排泄泥水。 条文说明

11.3.1 泥石流停淤场是一种利用面积来停淤泥石流的措施。稀性泥石流流到这里后,流动范围扩大,流深及流速减小,大部分石块失去动力而沉积。对于黏性泥石流,则利用它有残留层的特征,让它黏附在流过的地面上。在城市上、下游有较广阔的平坦地面条件时,是一种很好的拦截形式。如果停淤场处的坡度较大,就不易散布在较大的面积上,应用拦坝等促使其扩散。根据甘肃省武都地区的试验、观测,黏性泥石流在流动一定距离后可能扩散的宽度可用式(31)计算:

式中:

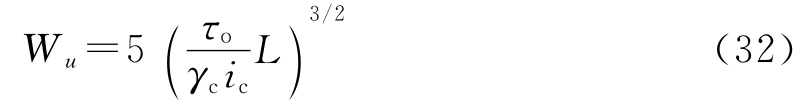

B——黏性泥石流流动L长度后泥石流的扩散宽度(m); τo——泥石流值限静切压力(kPa); γc——泥石流容重(kN/m³); ic——停淤场流动方向的坡度,以小数计。 流动Lm距离后,泥石流可能的停留量:

式中:

Wu——在流动L米距离后黏性泥石流可能停积的泥石总量(m³)。 停淤场下游流量将要较原设计流量减小,其折减系数K可参考下式:

式中:

K——泥石流流量折减系数; Wu——停淤场停淤的泥石流量(m³); Wc——一次泥石流的总量(m³)。 对于稀性泥石流,停淤场内可能停留的石块直径与流动长度可用下式计算:

式中:

L——稀性泥石流在停淤场内流动长度(m),在此距离内泥石流流动宽度不断增加,扩散角一般不小于15°; Qc——泥石流流量(m³/s); ic——停淤场流动方向坡度,以小数计; du——在经过L长度后,可能停留下来的石块直径(m)。 流量折减系数K可按下式计算:

式中:

P——泥石流中大于或等于du颗粒的石块占总泥沙量的百分数(以小数计); γc——泥石流容重(kN/m³); γh——泥沙颗粒容重(kN/m³); γb——水的容重(kN/m³)。 过水的停淤场对防治来说,不起什么作用,因此规定了停淤场的必要条件,计算时可参考式(31)~式(35)。 11.3.2 泥石流停淤场内的拦挡坝及导流坝的作用是使泥石流能流过更多的路程,扩散到更大面积,使泥石流尽可能多地停积在停淤场内。 11.3.3 停淤场内的拦挡坝是一种临时性的建筑,而且可能经常改变,因此材料宜就地取材,并节省费用。 |

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.